【イギリス留学生活】ディスカッションにブログ!? 日本とは異なるテスト事情!

留学体験記やブログを見ても分かるように、よく海外の大学の授業は日本に比べて少人数・ディスカッションの機会が多いと言われますよね!?

ですが、成績評価の方法・内容等についてはあまり紹介されていない印象です。

少し前にテスト期間が終わったので、今回は私が授業ごとにどういうテスト・課題をこなしたのかについてご紹介します!

※イギリス国内・大学内でも様々な評価方法があると思うのであくまでも参考までに…

(寮の共有ルームのリフレッシュゾーンです。紅茶やココア、フルーツ類が用意されており、テスト勉強の息抜きとして自由に利用できました!)

① English for Academic Purpose:

Speaking and Listening

この授業は英語を母国語としない留学生のために開講される、学術英語のクラスです。

【評価方法】

・個人orペアでのプレゼンテーション(40%)

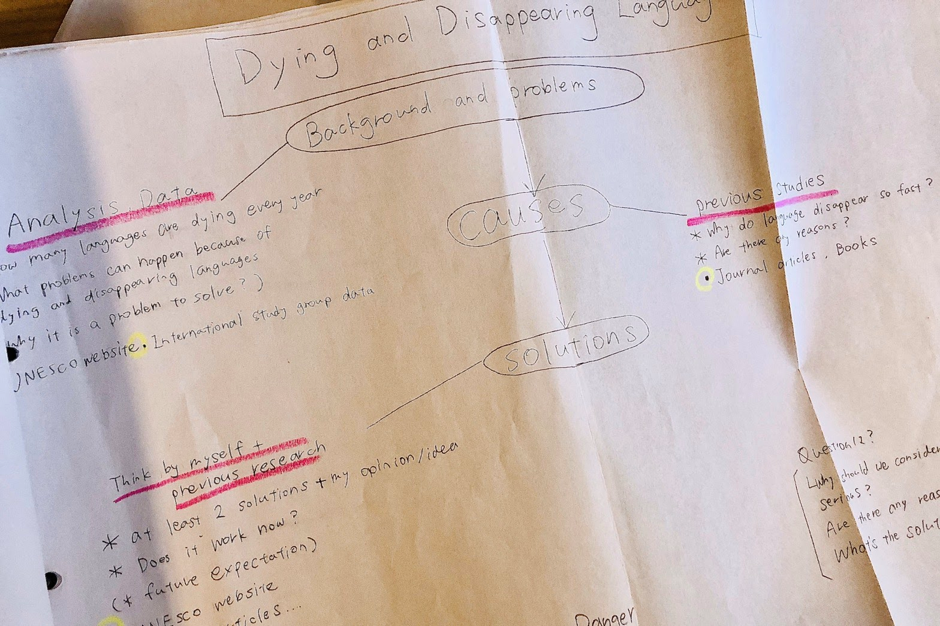

→10分間の発表+質疑応答。テーマは「世界が抱えている問題」でトピックは各自で選択し、参考文献を使用しながら問題の描写・解決策を発表しました。ちなみに私は「少数言語の消滅」をトピックにしました!

・リスニングとライティング(30%)

→約25分間のレクチャーの映像をみた後、問題を解きます。テーマは「ビジネスにおける倫理」でした。ライティングの問題では聞き取った内容を基に自分の考えを述べます。

・セミナーディスカッション(30%)

→4・5人のグループに分かれ、25分または30分のディスカッションを行います。

テーマは引き続き「ビジネスと倫理」で、グループ内で事前にディスカッションしたい問いを決め、各自参考文献を準備し本番のディスカッションに臨む、というものです。

私のグループは「非倫理的なビジネスがどのような結果をもたらしてきたか」「すべてのビジネスが倫理的になるべきなのか」などについて話し合いました。

【感想】

成績評価に直接つながるディスカッションを私はこれまで経験したことがなかったので少し緊張しました…

ですが、予め授業内でよいディスカッションとは何か、相手の発言に対して賛成/反対/質問するときにどのような英語表現をしたらよいのか、しっかり学んだので本番はとても楽しかったです!

(プレゼン準備の初期段階。プレゼンの大まかな流れを書いてペアで発表しました。)

② East Asian Studies: Memory and History

これは東アジア学部の正規学生向け授業のひとつで近現代の東アジアで起こった歴史的出来事を参照しつつ、「記憶と歴史の関係性」「伝記や映画は歴史をどう解釈してきたのか」等を考えました。

【評価方法】

・ブログの投稿(20%)

→隔週で300‐350語の記事を投稿・お互いの記事にコメントするというものです。

何について書くのかというと、その週に取り扱った参考文献や授業内容に関連した問いを先生が提示するので、自分なりの考えを例とともに説明するという内容です。

例えば、「記憶は個人の経験でとどまるべきか、それとも共有されうるのか。東アジアにおいて論争を招いている歴史的出来事の記憶を例にあげつつ述べなさい。」というような感じです!

・リサーチエッセイ(50%)

→3000語。テーマは「特定の記憶に関するテキストとプラクティスは東アジアの国々における歴史的出来事の理解をどのように形成し、制限しうるか。」でした。(日本語にすると理解しづらいですね💦)私は漫画『はだしのゲン』を例に挙げ論述しました。

・テスト(30%)

→用意された5問から2問選び、2時間で解答します。例えば、「トラウマ的歴史の理解に取り組む際に儀式(ritual)や記念(commemoration)はどのように重要であるか」というような問いがありました。

【感想】

この授業自体が正規学生向けかつ発展的な内容だったこともあり、なかなか授業・試験ともに難しかったです…。

知識として歴史的出来事を学ぶのではなく、それらを利用しながら「歴史そのもの」や「歴史の形成のされ方」など概念的な内容を学び消化し、自分の考えを述べることは大変であり、うまく言葉にできないもどかしさを感じざるを得ませんでした。

(題材が東アジア史で「日本人としての私の考えを伝えたい!」と思っていたのでなおさら)

リサーチエッセイについては特に、これまで3000語の英文のエッセイを書いたとはなく、はじめは字数の多さに圧倒されました。ですが、小学生のころ夢中になって読んだ『はだしのゲン』について書くことができ達成感がありました!

ブログの投稿も評価方法のひとつという説明を受けたときは、はじめは「ブログ?授業で?」と戸惑いましたが、拙い私の英語記事を読んでクラスメイトや先生が「いい着眼点だね」といったコメントをしてくれたのでとても嬉しかったです!

以上、私のテスト事情でした!「えっ!エッセイだけとかではないの!?」「難しそう…」と思われた方もいるとは思いますが、先生方は各課題に対して概要だけでなく、目的・評価基準・対策の方法等について事前に丁寧に説明するだけでなく、相談にも乗って下さるので過度な心配はいりません。

そして、各課題に対して評点(100点中何点か)やフィードバックをもらうことができるようです。私の日本の大学ではほとんどフィードバックもらったことがないため、試験が成績評価の手段でしかなく自分の成長にあまりつながらないな、と常々感じていたので楽しみです。

EMMA

EMMA